|

|

- Search

| Neonatal Med > Volume 31(2); 2024 > Article |

|

Abstract

Purpose

Hypothermia upon admission to the neonatal intensive care unit (NICU) contributes significantly to various neonatal complications, particularly in preterm infants. This study aimed to assess the impact of quality improvement (QI) interventions, including using plastic bags and head caps, and adjusting delivery room temperatures, on improving the admission body temperature and reducing hypothermia in infants born at less than 32 weeks or weighing 1,500 g.

Methods

This study retrospectively analyzed the medical records of infants born at less than 32 weeks or weighing 1,500 g who admitted to the NICU at Samsung Medical Center from January 2022 to February 2024. The QI program that was initiated in April 2023 focused on managing admission temperatures using plastic bags and head caps, and maintaining delivery room temperatures at ≥25 °C. The admission temperature and short-term outcomes pre- and post-QI were compared.

Results

In a study of 270 patients, implementing QI initiatives significantly raised the admission temperature from 36.2±0.5 to 36.4±0.4 °C (p<0.01), particularly impacting infants weighing ≥1,000 g, in whom mild hypothermia occurrences dropped from 76.3% to 43.9% (p<0.01). This improvement in temperature management significantly decreased both mild and severe hypothermia rates post-QI. Additionally, implementing all three initiatives was more effective than when two or fewer initiatives were implemented.

신생아에서 ‘golden hour’는 출생 후 첫 60분을 의미하는 것으로 재태 주수가 32주 미만이거나 1,500 g 미만의 극소저체중출생아의 생존에 있어 가장 중요한 시기로 정의된다[1]. 특히 저체온 예방은 golden hour 내 필수적으로 이루어져야 할 사항 중 하나로 여겨진다[1]. 신생아는 출산 후 30분 이내에 전도, 대류, 복사, 증발을 통해 체온 손실이 시작되는데 아기가 미숙할수록 체중 대비 체표면적이 넓고, 피하지방 및 갈색 지방의 축적이 적어 체온을 유지하기 더 어렵다[2,3]. 또한 미숙아들은 출생 직후 분만장 내에서 신생아 소생술의 요구도가 높고 긴 소요 시간으로 인해 낮은 온도의 외부 환경에 지속적으로 노출될 수 있다[4]. 이로 인한 저체온증은 출생 직후의 사망, 호흡곤란 증후군, 저혈당증, 뇌실내출혈 등 다양한 단기 및 장기 합병증의 독립적인 위험인자로 알려져 있다[5-8]. 따라서 미숙아의 초기 체온 유지를 위해 분만 후 초기 처치 과정에서 비닐백이나 모자 씌우기, 방사 온열기 및 온열 매트리스 사용, 소생술 및 이송 시 가온 가습된 가스의 사용 등 다양한 방법을 통해 입실 시 저체온증의 비율을 최소화하려는 시도들이 이루어지고 있다[9-12]. 그러나 기관별 구비되어 있는 물품과 신생아 초기 처치 과정 및 적용 대상이 다양하여 미숙아 저체온증 예방의 통일 된 프로토콜은 없는 실정이다[1,10,13]. 이로 인해 저체온증 예방을 위한 해외의 의료 질 향상(quality improvement, QI) 연구는 활발히 이루어지고 있으나[14-16] 국내에서 극소저체중출생아 또는 재태 주수 32주 미만 출생아를 대상으로 한 연구는 거의 이루어지지 않았다[17]. Choi 등[17]의 연구에서는 극소저체중출생아를 대상으로 플라스틱 백과 모자 적용, 분만 시 환경 온도 23 °C 이상의 조건에서 입실 시 체온이 유의미하게 상승함을 확인한 바 있으나, 적은 환자 수와 비교적 낮은 환경 온도 설정이라는 제한점이 있었다.

따라서 본 연구는 한국 신생아 네트워크(Korean Neonatal Network, KNN)의 QI 프로젝트에 참여한 결과를 바탕으로, 신생아 모자 씌우기, 비닐 백 덮기 및 분만장 온도 25 °C 유지가 극소저체중 또는 재태 주수 32주 미만 출생아의 입실 시 체온 향상에 효과가 있는지를 단일 기관 내에서 평가하고자 하였다.

2022년 1월부터 2024년 2월까지 삼성서울병원에서 출생하여 신생아중환자실로 입원한 출생 체중이 1,500 g 미만인 극소저체중출생아 또는 재태 주수가 32주 미만인 고위험 신생아를 대상으로 하였다. 심각한 선천성 이상이 있는 신생아, 분만실에서 사망한 신생아, 입원 시 체온을 측정할 수 없었던 신생아는 이 연구에서 제외하였다. 2023년 4월, 질 향상 활동을 통해 초기 입원 시 체온을 향상시키기 위한 의료 질 개선 노력을 시작하였으므로 2022년 1월부터 2023년 3월을 QI 시행 전 기간(pre-QI)으로, 2023년 4월부터 2024년 2월을 QI 시행 후 기간(post-QI)으로 구분하였다.

고위험 분만 시 산과로부터 재태 주수, 예상 체중, 위험 인자와 같은 분만 정보와 신생아 정보를 전달받는데, 이때 재태 주수가 32주 미만이거나 혹은 예상 체중이 1,500 g 미만인 경우 본 QI를 적용하게 된다. QI 방법으로는 (1) 분만 전 분만장 또는 수술장의 환경 온도를 25 °C로 상승시키는 것, (2) 분만 후 복사 온열기에 도착한 신생아에게 모자를 씌우는 것과 (3) 플라스틱 백을 덮는 것으로 설정하였다. 분만에 참여한 의사는 복사 온열기에 신생아가 도착하자마자 탄력성 면사로 제작한 모자를 씌우는데, 신생아 소생술 시작 시점부터 신생아중환자실 입실 후에도 지속적으로 착용하여 체온 유지를 효과적으로 할 수 있도록 하였다.

분만에 참여한 의사는 각각 해당 사항의 시행 여부에 대해 입원 기록에 기재하였고, 미시행 시 사유 또한 기재하였다. 환자 담당 의료진은 해당 환자 출생 후 첫 회진 시 해당 기록을 확인하고 미진한 부분에 대해 토론하였다. 또한 주 1회 신생아중환자실의 모든 의료진이 모여 한 주 동안 입원한 아기들의 QI 결과를 확인하였고 QI 시행률을 올리기 위한 피드백을 시행하였다.

연구 대상 환자들과 산모의 의무기록을 고찰하여 연구 대상자들의 인구학적 및 임상적 특성들을 후향적으로 조사하였다. 해당 신생아들을 pre-QI와 post-QI로 나누어 그 결과를 비교하였다.

수집한 항목은 다음과 같다. 인구학적 특징으로는 재태 주수, 출생 체중, 성별, 1분 및 5분 아프가 점수, 분만 방식, 부당경량아, 융모양막염, 조기 양막 파수, 산모의 고혈압, 산모의 당뇨병, 산전 스테로이드, 양수과소증 및 분만장 체류 시간을 수집하였고, 여기서 분만장 체류 시간은 의무기록에 기록된 출생 시간과 신생아중환자실 입실 시간의 차이로 정의하였다. 결과 항목으로 초기 입실 시 체온, 저체온증, 입원 시 pH, base excess, 생후 첫 24시간 내 흡입 일산화질소 치료가 필요하였던 신생아 지속성 폐고혈압, 생후 24시간 이내 승압제의 보조가 필요하였던 저혈압, 저혈당증, 계면활성제가 필요하였던 신생아 호흡곤란 증후군, 생후 28일 이상 산소 치료가 필요하였던 기관지폐 이형성증, 생후 7일 내 실시된 뇌 초음파에서 Papile 분류에 따른 3등급 이상의 뇌실내출혈, 생후 7일 이내의 조기 사망률 및 퇴원 전 사망률을 포함하였다. 입원 시 pH, base excess, 그리고 저혈당증은 입원 후 1시간 이내에 얻어진 혈액 가스 분석 결과를 토대로 조사하였다. 여기서 저혈당증은 혈액 내 글루코스가 40 mg/dL 미만인 경우 중등도, 20 mg/dL 미만인 경우 중증 저혈당증으로 분류하였다[18,19]. 초기 입원 체온은 신생아중환자실 입실 직후 신생아의 액와부위에서 전자체온계(MT 200, Microlife, ONBO Electronic [Shenzhen] Co. Ltd.)를 사용하여 측정하였다. 이를 바탕으로 세계보건기구 분류에 따라, 36.0–36.4 °C에 해당 시 경도 저체온증(mild hypothermia), 36.0 °C 미만에 해당 시 중증 저체온증(severe hypothermia)으로 분류하였다[2].

QI 시행 전, 본 기관에서는 1,000 g 미만 출생아에게 해당 QI를 적용하고 있었으므로 1,000 g 미만과 1,000 g 이상 출생아들을 추가 분류하여 분석을 하였다. 또한 QI 시행 기간 동안 QI 항목 세 가지를 모두 시행한 경우와 두 개 이하를 시행한 경우에 따라 입실 시 체온 및 임상 결과를 비교하였다.

통계분석은 R software version 4.3.1 (R Project for Statistical Computing)을 사용하였다. 인구학적 특성 및 결과에 대한 QI 시행 전후, 두 군 간의 비교는 범주형 변수는 chi-square test 또는 Fisher’s exact test를, 연속형 변수에 대해서는 Student’s t-test 또는 Mann-Whitney U-test를 이용하여 분석하였으며 P 값이 0.05 미만일 때 통계학적으로 유의한 차이가 있다고 판단하였다. 결과 분석에서는 인구학적 특성의 단일 분석에서 유의미한 차이를 보였던 변수를 보정하여 로지스틱 회귀분석을 시행하였다. Statistical Process Control 분석은 QI 시행 전과 QI 시행 후 기간을 비교하는 데 사용되었다.

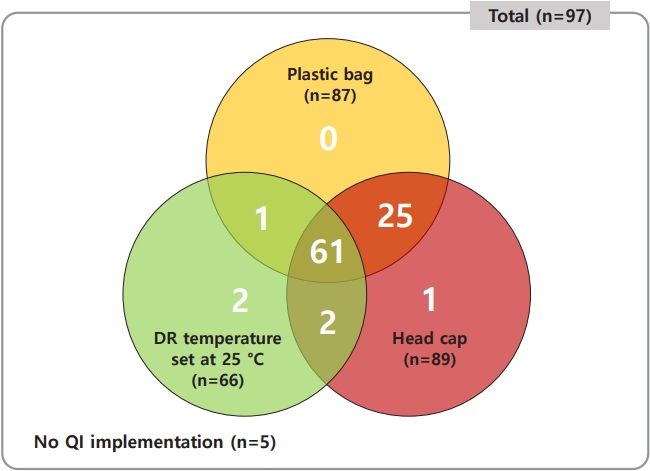

2022년 1월부터 2024년 2월까지 총 279명의 환자 중, 주요 선천 기형을 가진 2명, 분만장 사망 2명과 초기 체온 측정을 하지 못한 5명의 환자는 연구 대상에서 제외하여 총 270명을 대상으로 하였다(Figure 1).

인구학적 특성에 대한 단일 분석 결과, 전체 대상자 군에서 pre-QI의 재태 주수가 post-QI의 재태 주수보다 유의하게 높았으나(28.8±3.0 vs. 27.7±3.0, P<0.01), 출생 체중 1,000 g을 기준으로 한 하위 그룹 분석에서는 유의한 차이를 나타내는 항목이 없었다(Table 1).

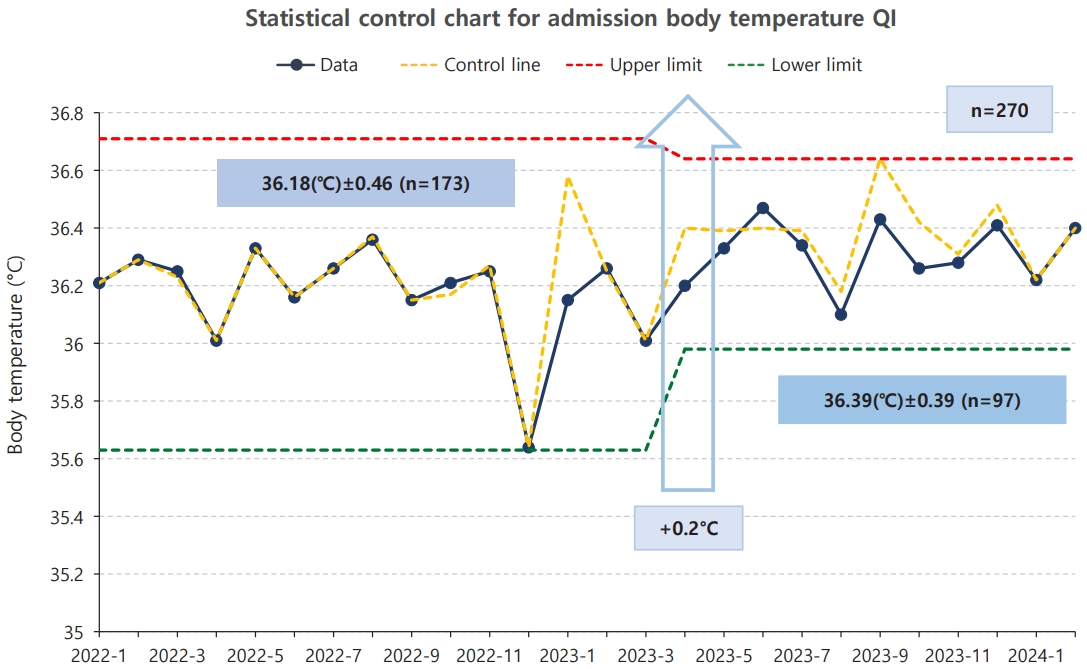

전체 대상자 군에서 pre-QI와 post-QI의 입실 시 체온은 각각 36.2 °C에서 36.4 °C로 약 0.2 °C 상승하였고, 경도 저체온증의 발생률은 post-QI에서 유의하게 감소하였다(Table 2, Figure 2). 인구학적 특성에서 통계학적 유의한 차이를 보였던 재태 주수를 보정하여 다변량 로지스틱 회귀분석을 시행하였을 때, post-QI에서 pre-QI보다 입실 시 체온이 유의미하게 높았다(36.2±0.5 vs. 36.4±0.4, P<0.01). 또한 중등도 저혈당증 발생률은 post-QI에서 pre-QI보다 유의하게 증가하였으나 다변량 로지스틱 회귀분석을 시행한 결과 유의한 차이를 보이지 않았다. 그 외 중증 저혈당증 발생률을 포함한 그 외 임상 결과에서는 유의미한 차이가 없었다(Table 3).

출생 체중 1,000 g 미만과 1,000 g 이상의 두 군으로 나누어서 하위 그룹 분석을 한 결과 각 군 모두 post-QI에서 pre-QI보다 입실 시 체온이 유의하게 향상되었고 (1,000 g 미만: 36.0±0.6 vs. 36.3±0.4, P<0.01; 1,000 g 이상: 36.3±0.2 vs. 36.6±0.4, P<0.01) 또한 출생 체중 1,000 g 이상 아기들에게서 QI 시행 전에 비해 QI 시행 후 경도 저체온증의 발생 빈도가 유의미하게 감소하였다(Table 2).

그 외 중등도 저혈당증 발생률이 출생 체중 1,000 g 이상 군 내 post-QI에서 pre-QI보다 유의하게 증가하였으나 중증 저혈당증 발생률은 차이가 없었다(Table 2).

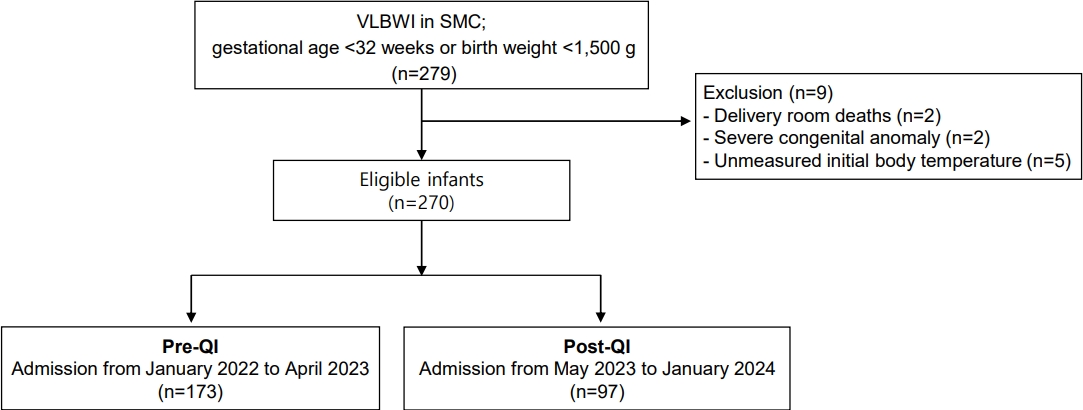

QI 시행 기간에 출생한 97명의 신생아 중 92명에게 최소 한 가지 이상의 QI 항목이 적용되어 시행률은 94.8%에 해당하였다(Figure 3). 신생아에게 모자를 씌운 경우는 89명(91.8%)으로 가장 높은 비율을 차지하였고, 플라스틱 백을 적용한 경우는 87명(89.7%), 분만장이나 수술장 온도를 25 °C로 유지한 경우는 66명(68.0%)이었다. QI 세 항목 중 한 개만 시행한 경우는 3명(3.1%), 두 개를 시행한 경우는 28명(28.9%), 세 가지 모두를 시행한 경우는 61명(62.9%)으로 가장 많았다. Post-QI 동안 QI 세부 항목을 모두 시행한 신생아와 두 개 이하의 항목을 시행한 신생아를 나누어 인구학적 특징과 임상적 결과를 비교하였다(Supplementary Table 1). 인구학적 특성에서 통계적 유의한 차이를 보인 항목인 산모의 고혈압을 보정 후 로지스틱 회귀분석을 시행하였다. 그 결과, QI 세부 항목을 모두 시행한 아기들이 두 개 이하의 항목을 시행한 아기들 보다 입실 시 체온이 유의미하게 상승하였고(36.3±0.4 vs. 36.5±0.4, P=0.022), 경도 저체온증(80.6% vs. 57.4%, P<0.01) 및 중증 저체온증(13.9% vs. 1.6%, P=0.037)은 유의미하게 감소하였다(Table 4).

본 연구에서는 신생아중환자실 입실 시 체온 상승을 위한 질 향상을 목표로 하여 분만장 환경 온도 설정과 신생아에게 모자와 플라스틱 백 적용을 시행하였고 QI 전후의 입실 체온과 단기 예후를 비교하였다. 본원에서는 그동안 대부분의 미숙아에게 온열기 사용과 모자 씌우기를 적용하고 있으나 분만장 온도 조정과 플라스틱 백 덮기는 아기의 몸무게에 따라 선택적으로 시행하였고, 이번 QI 도입으로 대상자의 기준을 출생 체중 1,000 g 미만에서 1,500 g 미만으로, 그리고 출생 체중에 관계없이 재태 주수가 32주 미만인 경우로 확대 적용하였다. 더불어 분만장과 수술장 온도를 적극적으로 조정하기 위해 산과에 협조 요청을 하고 플라스틱 백과 신생아 모자를 항상 구비해두어 응급 분만에도 적용할 수 있도록 하였다. 이와 같은 노력으로 QI 시행 후 36.2 °C에서 36.4 °C로 입실 시 체온의 유의미한 상승이 있었고 경도 저체온증의 빈도를 낮출 수 있었다. 극소저체중출생아의 분만 직후 저체온증을 감소시키기 위한 기존 연구들 중, Frazer 등[16]은 온열 매트와 같은 물리적인 열원 활용으로 체온 조절을 시도하였으며, 이로 인해 입원 시 체온을 36.2 °C에서 37.0 °C까지 상승시키며 저체온증 발생률을 효과적으로 감소시켰다. Meyer 등[20]의 연구에서는 신생아의 소생 시 가온 및 가습된 가스를 통해 입실 시 저체온증을 36% 감소시켰고, 이외 여러 연구에서 온열 매트, 방사온열기, 서보제어 모드의 체온 모니터링 사용 등 효과적인 다양한 방법들을 제시하였으나[12,21,22] 위와 같은 방법들은 비용적인 면에서 여러 센터에서 동시 적용하기에 다소 어려움이 있다[20,23]. Bi 등[14]의 연구는 현 KNN의 QI와 같은 방법인 비닐백, 모자, 환경 조건의 조절을 통해 입실 시 체온을 35.5 °C에서 36.0 °C로의 상승과 초기 사망률의 26% 감소를 경험하였다. 본 연구와 비교하여 입실 시 체온의 상승 폭이 컸는데 이는 본원의 대상자들이 더 적은 평균 재태 주수임에도 불구하고 pre-QI 기간동안 1,000 g 미만의 극소저체중출생아에서 이미 해당 프로토콜을 진행하고 있어 QI 시행 전 체온이 더 높았음으로 고려할 수 있었다.

출생 체중 1,000 g 미만과 이상을 나누어 분석 시 pre-QI 동안 1,000 g 미만 출생아의 체온은 36.0 °C으로 1,000 g 이상 출생아의 체온인 36.3 °C 보다 더 낮았다(P=0.046). 이러한 차이는 적은 출생 몸무게에서 체온 조절이 더 미숙하고 소생술에 소요되는 시간이 더 길어짐으로 인해 입실 지연(12.3분 vs. 10.9분, P=0.032) 등의 특성에 기인한 것으로 보인다. 특히 체중이 작은 미숙아일수록 응급 분만일 가능성이 높아 체온 향상을 위한 사전 준비가 되지 않았을 가능성이 있다. 또한 1,000 g 미만 출생아에서 QI 활동을 공표하기 전에도 해당 프로토콜을 진행하고 있었음에도 불구하고 QI 시행 후 유의한 체온 증가가 있었다. 이는 QI 시행 전 수행자 간에 체온 향상을 위한 통일되지 않은 프로토콜 적용과 일관적이지 않은 수행 등이 원인 중 하나로 고려될 수 있다. QI를 통해 분만에 참여한 의사가 입원 기록에 해당 항목들의 시행 여부를 의무적으로 직접 기록하도록 하고 의료진 사이에 피드백을 주고받는 시간을 갖음으로써 위와 같은 수행률을 향상시킬 수 있었고, 이는 QI의 효과를 증명하는 결과로 이어졌다. 마찬가지로 Bhatt 등[24]의 연구에서도 1,000 g 미만의 초극소저체중출생아를 대상으로 입실 시 체온 향상을 위해 QI 활동을 하였고 기존의 온열 매트, 모자 씌우기, 비닐백과 같은 방법과 함께 초기 15분마다 목표 체온에 도달 시까지 체온 측정 및 수행 여부의 적극적인 기록과 같은 방법을 도입하여 저체온증을 2.5%로 감소시키는 결과를 확인하였다.

본 QI 프로젝트로 확대된 대상군인 출생 체중 1,000 g 이상이면서 재태 주수 32주 미만 또는 출생 체중 1,500 g 미만 미숙아들에서 QI 시행으로 입실 시 체온이 증가할 뿐만 아니라, 경도 저체온 발생 빈도도 83.3%에서 56.0%로 현저히 감소하였다(P=0.013). Sprecher 등[10]의 연구에서는 후기 미숙아나 복벽 결손과 같이 심각한 선천 기형이 있는 신생아에서도 체온 향상의 중요성을 강조하였는데, 이처럼 1,000 g 이상의 미숙아에서도 QI의 도입이 체온 향상으로 인한 저체온증 예방과 다른 합병증의 감소에 효과적임을 입증하였으므로, 수행 대상의 확대 적용을 고려해 보아야 한다.

Post-QI군에서 QI 수행률은 94.8%이었고 항목들을 하나도 시행하지 못한 5명은 응급 분만이거나, 재태 주수가 32주 미만이지만 예상 체중이 1,500 g 이상인 상황에서 수행자가 항목을 누락한 경우였다.

QI 항목별 시행률은 다소 차이가 있었는데, 모자 씌우기와 플라스틱 백 덮기가 약 90%의 달성률을 보인 것에 비해 분만장 목표 온도 설정 항목은 그 달성률이 68%로 가장 낮았다. 이는 응급 분만으로 인해 설정된 목표 온도에 도달하기 전 분만이 진행되었던 사유가 가장 많았다. 또한 세 가지의 QI 항목을 모두 시행한 군에서, 두 가지 이하로 시행한 군보다 경도 저체온증의 발생은 약 79%, 중증 저체온증은 91% 감소시킬 수 있음을 확인하였다. 따라서 이 세 가지 항목을 모두 시행하는 것이 QI 결과에 있어서 핵심적인 역할이 될 것이며, 가장 수행률이 낮았던 분만장 온도 상승의 시행률을 올리는 것이 QI 결과 향상에 중요할 것으로 보인다. 결과적으로 이러한 세 가지 방법은 다른 의료 기관에서도 상대적으로 쉽게 도입할 수 있으며, 비교적 간편한 방법인 본 QI 방법을 통해 입실 시 체온을 높이는 임상적 결과를 충분히 기대해 볼 수 있다[10].

여러 다른 연구에서도 알려진 것과 같이 저체온증은 사망률을 포함한 호흡부전, 뇌혈관 질환, 패혈증 등의 단기적, 장기적 합병증을 초래하며[7-9,25], Wilson 등[26]의 연구에서는 저체온증은 출생 28일 이내 사망률과 연관이 있으며, 전반적으로 입원 온도가 1 °C 상승할 때마다 사망률은 15% 감소했다는 결과를 도출하였다. 그러나 본 연구에서는 입실 시 체온 향상이라는 결과에도 불구하고 신생아 호흡 곤란 증후군, 뇌실내출혈, 저혈당증 등의 단기적 합병증에서는 유의미한 차이는 없었다. 이는 QI 도입 전 중등도 저체온증이 10.4%로 다른 연구에 비해 그 비율이 낮았으며 QI 후의 유의미한 감소가 없어 이러한 결과가 도출되었을 것으로 생각된다. 이에 대해서는 장기간 대규모 연구를 통해 본원뿐 아니라 인력 부족 혹은 다른 제한적인 조건을 가진 기관들까지 아우르는 다기관 결과를 확인해야 할 필요가 있다.

그 외 중등도 저혈당증의 발생률이 pre-QI보다 post-QI에서 높았는데 이는 유의하지 않았으나 post-QI에서 산모의 당뇨병 발병률이 높았고, 또한 재태 주수가 pre-QI에 비해 상대적으로 낮았기 때문으로 입실 시 체온과 관련이 적은 저혈당증 발생률 증가가 있었을 것으로 고려 된다. 또한 중증 저혈당증의 발생률은 pre-QI와 post-QI 모두에서 유의미한 차이가 없어 입실 시 체온 상승과 연관된 저혈당증 발생률의 증가가 제한적임을 뒷받침한다.

본 연구는 플라스틱 백, 모자, 분만장 온도 올리기와 같이 비교적 간단하고 비용 효과적인 QI를 통해 입실 시 체온의 상승과 저체온증의 감소를 확인한 연구이다. 이전 1,000 g의 초극소저체중출생아에서 32주 미만 혹은 1,500 g 미만의 극소저체중출생아로 QI를 확대함으로써 신생아중환자실에 입원하는 환자들의 입실 체온의 전반적인 상향 조정을 이끌어 내었고 또한 입실 시 저체온증의 고무적인 감소를 확인할 수 있었다. 그러나 단기적 합병증 평가 시 통계적으로 유의미한 차이를 확인할 수 없었고 또한 조사 기간이 비교적 짧기에 장기적 합병증 조사에 한계점이 있으며 또한 단일 기관 연구라는 한계가 있다. 향후 추가적인 대규모 장기 연구를 통해 입실 체온 향상이 임상적 결과에 미치는 영향을 더욱 명확히 해야 할 필요가 있으며 또한 저체온증 예방과 관리에 있어 새로운 방법을 모색하고 실제 임상 현장에 적용 가능한 효과적인 전략을 수립해야 할 것이다.

SUPPLEMENTARY MATERIALS

Supplementary materials related to this article can be found online at https://doi.org/10.5385/nm.2024.31.2.38.

Supplementary Table 1.

Comparing Demographic Characteristics between Groups Based on the Number of QI Initiatives Implemented during the QI Period

ARTICLE INFORMATION

Ethical statement

The data registry was approved by the Institutional Review Board as each hospital was a participant in the Korean Neonatal Network (IRB No. 2013-03-002). Informed consent was obtained from all patients through their enrollment in neonatal intensive care units participating in the Korean Neonatal Network.

Conflicts of interest

Yun Sil Chang is an associate editor of the journal, but she was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decision process of this article. No other potential conflicts of interest relevant to this article were reported.

Figure 1.

Flowchart of the study design for patient enrollment. Abbreviations: VLBWI, very low birth weight infant; SMC, Samsung Medical Center; QI, quality improvement.

Figure 2.

Statistical process control chart for initial body temperature: pre-quality improvement (QI) vs. post-QI.

Table 1.

Demographic Characteristics Based on QI Implementation and Birth Weight

Table 2.

Outcomes Based on QI Implementation and Birth Weight

Table 3.

Multivariate-Adjusted Outcomes Based on QI Implementation

| Variable | Pre-QI (n=173) | Post-QI (n=97) | aOR* (95% CI) | P-value* |

|---|---|---|---|---|

| Admission temperature (°C) | 36.2±0.5 | 36.4±0.4 | 6.38 (2.11–22.12) | 0.001 |

| Mild hypothermia | 144 (83.2) | 64 (66.0) | 0.68 (0.29–1.59) | 0.371 |

| Severe hypothermia | 18 (10.4) | 6 (6.2) | 4.30 (0.71–25.90) | 0.111 |

| pH at admission | 7.2±0.1 | 7.2±0.1 | 0.38 (0.01–13.58) | 0.592 |

| Base excess at admission | –5.7±3.6 | –6.0±3.7 | 0.95 (0.86–1.05) | 0.329 |

| Early pulmonary hypertensionwithin 24 hours after birth | 42 (24.3) | 28 (28.9) | 0.47 (0.19–1.16) | 0.100 |

| Hypotension within 24 hours after birth | 24 (13.9) | 15 (15.5) | 0.60 (0.22–1.68) | 0.336 |

| Hypoglycemia at admission (mg/dL) | ||||

| <40 | 28 (16.2) | 29 (29.9) | 1.86 (0.74–4.70) | 0.189 |

| <20 | 9 (5.2) | 8 (8.2) | 0.53 (0.14–2.03) | 0.353 |

| RDS | 129 (74.6) | 75 (77.3) | 0.57 (0.24–1.31) | 0.185 |

| BPD | 71 (41.0) | 48 (49.5) | 1.35 (0.55–3.36) | 0.513 |

| IVH ≥ grade 3 | 5 (2.9) | 6 (6.4) | 2.80 (0.51–15.29) | 0.234 |

| Mortality within 7 days after birth | 5 (2.9) | 5 (5.2) | 1.63 (0.24–11.10) | 0.618 |

| Death before discharge | 13 (4.5) | 14 (14.4) | 2.26 (0.45–11.41) | 0.325 |

Table 4.

Comparing Outcomes between Groups Based on the Number of QI Initiatives Implemented during the QI Period

| Variable | Two or fewer QI initiatives implemented (n=36) | All QI initiatives implemented (n=61) | aOR* (95% CI) | P-value* |

|---|---|---|---|---|

| Admission temperature (°C) | 36.3±0.4 | 36.5±0.4 | 4.76 (1.25–18.13) | 0.022 |

| Mild hypothermia | 29 (80.6) | 35 (57.4) | 0.14 (0.04–0.53) | 0.004 |

| Severe hypothermia | 5 (13.9) | 1 (1.6) | 0.02 (0.00–0.82) | 0.039 |

| pH at admission | 7.2±0.1 | 7.3±0.1 | NA | 0.146 |

| Base excess at admission | –6.6±4.7 | –5.6±2.9 | 1.04 (0.83–1.32) | 0.719 |

| Early pulmonary hypertensionwithin 24 hours after birth | 9 (25.0) | 19 (31.1) | 3.53 (0.81–15.40) | 0.094 |

| Hypotension within 24 hours after birth | 8 (22.2) | 7 (11.5) | 0.08 (0.01–1.28) | 0.074 |

| Hypoglycemia at admission (mg/dL) | ||||

| <40 | 9 (25.0) | 21 (34.4) | 1.63 (0.38–7.00) | 0.511 |

| <20 | 3 (8.3) | 5 (8.2) | 0.69 (0.05–10.23) | 0.790 |

| RDS | 26 (72.2) | 49 (80.3) | 4.12 (0.78–22.78) | 0.095 |

| BPD | 17 (47.2) | 31 (50.8) | 0.69 (0.14–3.35) | 0.648 |

| IVH ≥grade 3 | 2 (5.6) | 4 (6.6) | 12.30 (0.47–323.92) | 0.133 |

| Mortality within 7 days after birth | 3 (8.3) | 2 (3.3) | 3.47 (0.13–94.71) | 0.461 |

| Death before discharge | 6 (16.7) | 8 (13.1) | 0.05 (0.00–2.75) | 0.146 |

REFERENCES

1. Dixon KL, Carter B, Harriman T, Doles B, Sitton B, Thompson J. Neonatal thermoregulation: a golden hour protocol update. Adv Neonatal Care 2021;21:280–8.

3. Lunze K, Hamer DH. Thermal protection of the newborn in resource-limited environments. J Perinatol 2012;32:317–24.

4. Guillen U, Weiss EM, Munson D, Maton P, Jefferies A, Norman M, et al. Guidelines for the management of extremely premature deliveries: a systematic review. Pediatrics 2015;136:343–50.

5. de Almeida MF, Guinsburg R, Sancho GA, Rosa IR, Lamy ZC, Martinez FE, et al. Hypothermia and early neonatal mortality in preterm infants. J Pediatr 2014;164:271–5.

6. Miller SS, Lee HC, Gould JB. Hypothermia in very low birth weight infants: distribution, risk factors and outcomes. J Perinatol 2011;31 Suppl 1:S49–56.

7. Laptook A, Jackson GL. Cold stress and hypoglycemia in the late preterm (“near-term”) infant: impact on nursery of admission. Semin Perinatol 2006;30:24–7.

8. Lunze K, Bloom DE, Jamison DT, Hamer DH. The global burden of neonatal hypothermia: systematic review of a major challenge for newborn survival. BMC Med 2013;11:24.

9. Ting JY, Synnes AR, Lee SK, Shah PS, Canadian Neonatal Network and Canadian Neonatal Follow-Up Network. Association of admission temperature and death or adverse neurodevelopmental outcomes in extremely low-gestational age neonates. J Perinatol 2018;38:844–9.

10. Sprecher A, Malin K, Finley D, Lembke P, Keller S, Grippe A, et al. Quality improvement approach to reducing admission hypothermia among preterm and term infants. Hosp Pediatr 2021;11:270–6.

11. Singh TS, Skelton H, Baird J, Padernia AM, Maheshwari R, Shah DM, et al. Improvement in thermoregulation outcomes following the implementation of a thermoregulation bundle for preterm infants. J Paediatr Child Health 2022;58:1201–8.

12. Cavallin F, Doglioni N, Allodi A, Battajon N, Vedovato S, Capasso L, et al. Thermal management with and without servo-controlled system in preterm infants immediately after birth: a multicentre, randomised controlled study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2021;106:572–7.

13. Kumar V, Shearer JC, Kumar A, Darmstadt GL. Neonatal hypothermia in low resource settings: a review. J Perinatol 2009;29:401–12.

14. Bi SY, Yu YH, Li C, Xu P, Xu HY, Li JH, et al. A standardized implementation of multicenter quality improvement program of very low birth weight newborns could significantly reduce admission hypothermia and improve outcomes. BMC Pediatr 2022;22:281.

15. Yip WY, Quek BH, Fong MC, Ong SS, Lim BL, et al. A quality improvement project to reduce hypothermia in preterm infants on admission to the neonatal intensive care unit. Int J Qual Health Care 2017;29:922–8.

16. Frazer M, Ciarlo A, Hinderer KA, Briere CE. Reducing admission hypothermia in neonates born at less than 32 weeks or 1500 g. Adv Neonatal Care 2022;22:99–107.

17. Choi HS, Lee SM, Eun H, Park M, Park KI, Namgung R. The impact of a quality improvement effort in reducing admission hypothermia in preterm infants following delivery. Korean J Pediatr 2018;61:239–44.

18. Sharma A, Davis A, Shekhawat PS. Hypoglycemia in the preterm neonate: etiopathogenesis, diagnosis, management and longterm outcomes. Transl Pediatr 2017;6:335–48.

20. Meyer MP, Owen LS, Te Pas AB. Use of heated humidified gases for early stabilization of preterm infants: a meta-analysis. Front Pediatr 2018;6:319.

21. Dunne EA, O’Donnell CP, Nakstad B, McCarthy LK, European Society for Paediatric Research (ESPR) Neonatal Resuscitation Section Writing Group. Thermoregulation for very preterm infants in the delivery room: a narrative review. Pediatr Res 2024;Jan 22 [Epub]. https://doi.org/10.1038/s41390-023-02902-w.

22. Dunne EA, Pellegrino N, Murphy MC, McDonald K, Dowling L, O’Donnell CP, et al. Thermal care for very preterm infants in the delivery room in the era of delayed cord clamping. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2023;108:204.

23. te Pas AB, Lopriore E, Dito I, Morley CJ, Walther FJ. Humidified and heated air during stabilization at birth improves temperature in preterm infants. Pediatrics 2010;125:e1427. –32.

24. Bhatt DR, Reddy N, Ruiz R, Bustos DV, Peacock T, Dizon RA, et al. Perinatal quality improvement bundle to decrease hypothermia in extremely low birthweight infants with birth weight less than 1000 g: single-center experience over 6 years. J Investig Med 2020;68:1256–60.